編者按

寧夏、福建,山與海之間相距3000公里的兩片土地,曾經很遠,如今很近,只因23年跨越山與海的守望相助。

23年來,為了讓黨中央“開展東西部對口扶貧協作”的重大決策成為造福百姓的“民心策”,閩寧兩地,通過政策、資金等方面的支持,創造了對口協作幫扶的“閩寧模式”,書寫了山海相連、心手相牽,攜手奔小康的時代畫卷。

在這幅畫卷中,一個個遠離家鄉的福建援寧工作隊干部,用激情,用汗水,用責任,奏響結對幫扶、互利雙贏、共同發展的和諧之曲。本報特從眾多福建援寧工作隊干部中選取部分典型,記錄下他們精彩的瞬間。

珍惜為貧困群眾服務的每一秒

——記福建援寧工作隊干部樊學雙

2019年2月19日,元宵節,福建第十一批援寧掛職干部到閩隆福馨托創園看望殘疾人。

殘疾人辛寶同在人群里發現一個熟悉的身影,是曾經在隆德縣工作過、全程參與閩隆福馨托創園建設的掛職干部樊學雙。

“你沒走?”辛寶同驚喜地問。

握著辛寶同的手,樊學雙笑道:“第十批援寧工作隊工作期滿,我加入到第十一批援寧工作隊,又回來了。”

“太好了。”拉著樊學雙坐到電腦前,辛寶同調出網店數據,他有太多的收獲要和這個改變他人生軌跡的掛職干部分享。

2013年,一場突如其來的疾病讓隆德縣神林鄉辛平村二組的辛寶同走進人生的灰暗面。

為治病,家中欠下20萬元外債,但辛寶同病情沒能好轉,一年后下身癱瘓。

禍不單行,辛寶同父親也因車禍全身癱瘓,家庭的重擔壓在了他母親一人身上。

看到隆德縣有太多殘疾人需要幫助,攀學雙等福建援寧掛職干部齊心協力,多方籌措資金,在隆德縣建立了寧夏第一家縣級殘疾人托養創業服務中心,通過政府購買服務、當地醫療機構承接建院工作等方式,幫扶各類殘疾人。

辛寶同和父母成為第一批入住托養的受益者,吃住全部免費,他還謀到了一份辦公室的差事。

日漸樂觀的辛寶同在樊學雙等人的支持下組織電商協會,成為隆德殘疾人電商協會理事長。

截至2018年底,協會通過閩寧消費扶貧等渠道獲得利潤達70萬元,為隆德縣1375名建檔立卡貧困殘疾人實現人均入股分紅2000元以上。

殘疾人“托養+輔助性就業”一體化發展模式“隆德經驗”得以在全區推廣。

珍惜為貧困群眾服務的每一秒是樊學雙掛職時的信條。

2016年11月,31歲的樊學雙剛剛到隆德縣掛職走訪貧困戶時,當地農民跟他說了掏心窩子的話:“不是人人都喜歡靠著墻根曬太陽,是不得不曬太陽。農活不用天天干,零工不是天天有。很多農村婦女,因照顧老人孩子,無法離家就業。”

在河南農村貧困家庭長大的樊學雙對貧困又沒處使勁兒的無奈感同身受。怎樣才能讓群眾離土不離鄉,實現就近就業?

在閩寧兩地支持下,樊學雙引領閩寧產業園的企業將扶貧車間建到百姓家門口,通過“龍頭企業+扶貧車間+貧困群眾”模式,送崗上門。

經過一年多的發展,隆德縣陸續建成了十多個村級扶貧車間,帶動600多名留守婦女就業,人均月收入2000元。

阻攔隆德群眾脫貧的“攔路虎”中,先天性心臟病是比較嚴重的一種。

樊學雙掌握這個情況后,一方面安排縣醫院摸底篩查,一方面多次奔波于北京、福建,對接優質醫療資源和社會救助基金。

2017年12月底,一個噩耗讓樊學雙難受了很久。隆德縣醫院的醫護人員告訴他,一個年僅4歲的小女孩因為先心病病發沒等到救治就去世了。

為人父母,心在顫抖。樊學雙痛心:“要是工作快一點,再快一點,也許這個孩子就能保下來。”

救命的事是與時間賽跑,必須加快推進。2018年1月3日,元旦假期還沒結束,第一批隆德縣復雜先天性心臟病患者便被送到北京接受治療。

如今,清華大學附屬第一醫院與隆德縣建立了長效幫扶機制,以后隆德縣新出生的先心病患兒可以得到及時救治。

“作為閩寧協作的親歷者和見證者,我珍惜為貧困群眾服務的每一秒。”樊學雙說。(記者 朱立楊)

樊學雙(右二)在閩寧示范村聯合村調研。

馬上就辦 真抓實干

——記福建援寧工作隊干部蔡志

4月20日,走進西吉縣偏城鄉涵江村,村道寬闊、民房整齊,忽遠忽近的牛叫聲讓村子活躍起來。

“村子改名后的這兩年變化翻天覆地。”村民蘇孝平和妻子打理完牛棚,又開始整理農具,“以前村里都留不住人,能走動路的都跑到外面打工去了。”

蘇孝平說得不假。涵江村原名爛泥灘村,因為貧困落后加之河道淤泥難以清理而得名。村如其名,一遇雨雪,土路變泥灘,車輛寸步難行。

路不通,基礎設施差,發展產業就難上加難。蘇孝平和妻子一度做好準備,舉家前往新疆投奔親戚,另謀生計,再不回來。

2017年,爛泥灘村被列為閩寧協作示范村,福建省莆田市涵江區開始幫扶村子發展。

一年多的時間,村里通硬化路、通自來水、通互聯網,建設了村文化服務中心,全村人均收入翻番。

拿出手機,蘇孝平翻出生產生活面貌改變的照片進行對比,有好幾張里他和一位清瘦精干、戴著眼鏡的青年人交談甚歡。

“爛泥灘村的改變離不開福建的幫扶,也離不開這個人。”蘇孝平說。

這個人是福建第十批援寧工作隊隊員蔡志。照片是他利用節假日帶著妻兒入戶走訪,和蘇家結“親戚”時,蘇孝平拍攝的。

2016年到西吉縣掛職后,蔡志積極推動西吉縣和涵江區就對口幫扶項目進行互訪交流,明確對口幫扶的6個方面22項內容,實現涵江區12個鄉鎮與西吉縣19個鄉鎮實現鄉鎮結對幫扶全覆蓋。

“在西吉縣,一個人就業,一家子就有望脫貧。”蔡志這兩年一直在發動務工人員到東部就業,共向福建新增穩定轉移就業1858人,其中建檔立卡貧困戶701人,“為了鼓勵更多的西吉人走出去,我們出臺激勵政策,對赴涵江區務工人員給予一次性交通、生活補貼,對在閩穩定就業6個月以上的建檔立卡貧困戶給予每人3000元補助。”

但他走訪發現,很多貧困群眾因照顧老人孩子,無法離家外出就業。于是他積極對接涵江區優勢產業,村級扶貧車間應運而生。

涵江區大力引導閩籍企業把車間建到西吉縣的貧困村,或者利用貧困村閑置房屋設立來料加工基地,讓貧困勞動力既不耽誤農業生產和照顧家庭,又能在家門口實現穩定就業。

為了加強閩寧兩地產業合作,蔡志引進重慶奇爽實業(集團)有限公司與寧夏國圣食品公司進行合作,新增曲奇餅干和面包、薯片、薯條、膨化食品生產線;從莆田市對接引進達美服飾有限公司和新時代數碼有限公司;引進澤艾堂生物有限公司,建設了西吉縣艾草種苗培育基地,種植艾草2000畝。

有崗位就有增收渠道。在蔡志的多方奔走下,西吉縣統籌協調在園區、鄉村建設扶貧車間20個。通過“送項目到村,送就業到戶,送技能到人,送政策到家”,西吉縣的閩寧扶貧車間讓幫扶資金、產業項目發揮了最大效益。

張麗是將臺堡鎮西坪村人。2018年,艾草產品扶貧車間在西坪村落戶,她和其他村民一起參加培訓后在家門口就業。“既能照顧家里老人,還能在農閑時打工,一舉兩得。”張麗說,閩寧扶貧車間解決了她增收的后顧之憂。

有同感的還有在震湖鄉張撇村閩寧板材加工扶貧車間里打工的安要軍。

安要軍家有5口人,兩個孩子上學,母親身體抱恙在家,妻子為了伺候老人,無暇發展產業也沒法出門打工。全家人的營生就靠他一個人。

2015年,犇牛木業在孟灣村建廠,家住孟灣村大埂子組的安要軍是第一波經培訓進廠的農民。今年9月,犇牛木業遷廠張撇村。

在福建省第十批援寧工作隊的積極聯系下,福建省莆田市涵江區支持企業開辦閩寧板材加工扶貧車間,扶持張撇村的23名建檔立卡貧困戶進廠打工。

2018年10月,扶貧車間投產,回收當地廢舊木材、建筑工地廢棄木料,變廢為寶,既增加了當地農戶的收入,又有效地處置了廢料。

既能維修設備,又是業務骨干,安要軍成了跑前跑后的“管理人員”,收入實現翻番,一個月能掙5000多元。

截至2018年底,涵江區前后投資1200萬元,以“企業+車間+貧困戶”的模式在園區、集鎮和村里建設20個扶貧車間,涵蓋服裝生產、電子產品加工、艾草產品加工、食品等領域,鼓勵5家在寧投資發展的閩籍企業參與建設運營12個,引導7家本土企業參與建設運營8個。扶貧車間新增就業人員600個,為180名建檔立卡貧困戶提供就業崗位。(記者 朱立楊)

蔡志(中)仔細了解西吉小秋雜糧加工情況,為特色產品聯系銷路。

跨越山河 送來幸福生活

——記福建援寧工作隊海原工作組

4月21日,是海原縣閩寧紡織園工人的休息日,但女工李慧芬卻早早來到車間加班。

“我很珍惜閩寧紡織園給我帶來的這份工作。”李慧芬高興地說,她常年獨自一人帶著兩個孩子生活,在這里每個月兩三千元的收入解決了家里的大問題。

李慧芬能有現在的幸福生活,多虧了福建省選派到寧夏貧困地區掛職幫扶的干部,海原縣委常委、副縣長藍主保和海原縣政府黨組成員、縣長助理許坤煌。

2016年11月,根據閩寧兩省區對口扶貧協作安排,福建省漳州市(漳浦縣)對口扶貧海原縣。藍主保、許坤煌從千里之外的海邊來到了地處祖國西部大山深處的海原縣。

“在來海原之前,我們對海原縣的貧困狀況還是有心理準備的。”藍主保說。

雖然有心理準備,但海原縣和福建省在各個方面存在巨大差異,讓他們確實花了一段時間去適應。“我們是來幫扶的,要想幫出成績、扶出效果,首先要融入到當地群眾的生活中。”語言不通,他們就準備了筆記本,把當地的方言都記錄下來,一遍遍地學,直到學懂弄通;飲食不習慣,他們就反復地嘗試,直到習慣了為止。

3月20日,在藍主保和許坤煌的反復協調和海原縣的高度重視下,深圳卡立方集團等3家企業與海原縣政府簽訂協議,決定入駐海原縣閩寧紡織園,這意味著海原縣服裝加工業已實現“聚”變。

這一成績的取得,就是福建省掛職海原縣援寧干部奮斗成果的一個縮影。

2017年上半年,福建鴻興紡織集團有限公司負責人王劍輝,隨同福建省漳浦縣黨政考察團赴海原縣考察交流,福建省第十批援寧工作隊海原工作組主動與鴻興紡織集團對接。經多次洽談,該集團決定在海原縣投資興辦閩寧紡織園。

2017年12月,海原縣閩寧對口扶貧協作首個工業項目——閩寧紡織加工廠正式投產。如今已發展壯大成為一個集服飾研發設計、生產銷售于一體的現代化服裝企業,生產以運動裝、羽絨服、棉服、衛星定位校服及床上用品等為主的五大支柱產品。企業以紡織園為基地,帶動周邊鄉鎮扶貧車間發展。目前已有3家服裝加工企業正式投產,帶動周邊鄉鎮扶貧車間2家,免費培訓850人,穩定就業284人,每年生產紡織品100萬件,產值達3億元。

積極投身海原扶貧事業的藍主保和許坤煌,掛職以來馬不停蹄,使出渾身解數,借助東部企業多、市場大和閩商企業分布廣的特點,調動各方力量參與海原脫貧攻堅,幫助扶貧企業聯系訂單、銷售產品。今年以來,中衛、海原馬鈴薯已在漳州市銷售420噸,蘋果、大米、羊肉銷售9噸,銷售額146.35萬元。

在藍主保和許坤煌的努力下,海原縣閩寧紡織園已有2.2萬平方米的標準通用廠房以及4個扶貧車間,可吸納勞動力1400人以上。園區還吸引福建銳爵服飾公司和閩原服裝制品有限公司簽訂協議,意向運營13家扶貧車間從事服裝加工,可吸納勞動力1000人以上。今年上半年,卡立方智能卡加工制造、西平智能刺繡等服裝生產上下游企業也將入駐海原紡織園。這些項目的投產,將為海原縣打贏脫貧攻堅戰、攜手奔小康奠定堅實基礎。(記者 王文革)

藍主保(右二)和許坤煌(左一)在海原縣三河鎮入戶了解貧困戶發展養殖產業情況。

想紅寺堡所需 盡德化所能

——記福建援寧工作隊干部涂德望、蘇文忠

在吳忠市紅寺堡區人民醫院,有一個“德化B超室”。去年,這個由福建省泉州市德化縣援建的B超室使當地2000余名貧困患者受益。

這些貧困群眾能夠享受到優惠優質的醫療服務,得益于福建第十批援寧工作隊紅寺堡區工作組。去年,紅寺堡區人民醫院建成運營后,經紅寺堡區工作組積極爭取,德化縣人民醫院捐贈了2臺彩超機和一批教學設備,價值705萬元。

紅寺堡區是全國最大的生態移民集中安置區,基礎差、底子薄,貧困程度深。2016年11月,福建泉州市德化縣干部涂德望到紅寺堡區掛職任區委常委、副區長,蘇文忠掛職區長助理。

兩名援寧干部一到任,立即跑遍了紅寺堡區5個鄉鎮,進村入戶調查摸底,尋找一條閩寧協作的精準扶貧新路徑。

兩年來,紅寺堡區工作組的扶貧工作全面開花,先后爭取閩寧協作發展資金4863萬元,策劃實施產業合作、勞務協作、閩寧示范村、扶貧車間、攜手奔小康等5大方面45個項目。

產業協作是閩寧扶貧協作的重中之重。兩年來,兩名援寧干部集中資金和力量,幫扶發展最亟需、最有帶動力的特色產業,變“輸血式”扶貧為“造血式”扶貧。其中德化對口援助資金1550萬元,并把閩寧協作發展資金全部納入紅寺堡區財政扶貧資金管理,社會幫扶資金和物資1135萬元,精準投入到深度貧困村和貧困人口,惠及貧困人口2.5萬人次,直接帶動貧困人口脫貧2904人,有力幫扶了紅寺堡區脫貧攻堅。

這兩天,柳泉鄉柳泉村黃花加工廠建設進入尾聲。該加工廠投資300萬元,占地20余畝,集晾曬、加工、儲藏銷售為一體。“這個加工廠有100萬元的閩寧協作資金,工廠運行后,在黃花采摘期間將發揮巨大作用,可有效解決周邊村子群眾黃花采摘、晾曬、銷售等難題。”柳泉村黨支部書記王強說,沒有了后顧之憂,群眾發展黃花產業的積極性更高了。

兩年來,工作組爭取1912萬元資金,支持貧困村發展葡萄、枸杞、肉牛、黃花菜等特色產業,其中投入413萬元支持建檔立卡貧困戶種植黃花菜。

馬渠安置區是紅寺堡區“十二五”移民村,涂德望立下“軍令狀”,利用兩年時間,集中人力、物力、財力,把馬渠安置區打造成閩寧協作典型村——“德化新村”。

在涂德望和蘇文忠的努力下,紅寺堡區以發展特色產業和解決就業為主,兩年投入1150萬元,建設了中圈塘、香園、楊柳等10個閩寧示范村,受益貧困人口近7000人。

“感謝福建來的干部,在村里建起了扶貧工廠,我在家門口就能打工,不但有了收入,還可以照顧孩子和老人。”在紅寺堡區魯家窯扶貧工廠蕭紅服飾加工廠打工的貧困婦女宋雪雪說。

兩年來,工作組扶持建設馬渠、弘德、同原、興旺等6個扶貧車間,引導閩籍企業進入服裝加工,幫助278名建檔立卡貧困戶在家門口就地就近就業,人均年增收2.5萬元。

為了打開紅寺堡區特色農產品的銷路,涂德望二人還籌劃包括精英計劃、蜂巢計劃、借力計劃等在內的《紅寺堡區電商扶貧突破發展行動計劃》,幫助紅寺堡區建立葡萄酒、枸杞等產品的電商銷售渠道,電商年交易額快速增長至2.05億元。

涂德望二人還在社會幫扶上下足了功夫,爭取福建新西特公司捐助建設“新西特小學”;成立“慈善助學基金”100萬元,建設8個貧困村“閩寧童行”少先隊活動陣地;投入教育扶貧基金100萬元,支持紅寺堡區德化幼兒園和小學建設等。

“兩年來的點點滴滴變化,讓貧困群眾深切感受到了閩寧協作帶來的幸福感和獲得感。”紅寺堡區扶貧辦主任呂振中談起福建援寧工作隊紅寺堡區工作組時,贊不絕口。(杜曉星)

涂德望(左一)深入貧困戶家中走訪慰問。

閩寧深情溫暖涇河水

——記福建援寧工作隊涇源工作組

行走在涇源的城鄉,隨處可見閩寧協作的種子在生根、發芽,許多已結出累累碩果。

“我們的牛品種好,集中飼養效果好。”涇源縣涇河源鎮龍潭村的村民們為自己的養牛事業自豪。借助閩寧協作資金,涇河源鎮南莊、冶家、龍潭3個村建起4個利木贊牛胚胎移植繁育示范小區,集中飼養基礎母牛,并進行胚胎移植繁育。村民們從散戶養殖走向抱團發展,以往規模、技術、銷路等制約肉牛養殖的瓶頸問題得到化解。

涇源縣農牧局相關負責人說,“在這過程中福建援寧工作組功不可沒!”

回想起福建援寧工作隊掛職干部為涇源縣做的一件件、一樁樁實事,涇源縣干部群眾難以忘懷。

“廈門市掛職涇源縣干部積極促成我縣成為2016年中國國際投資貿易洽談會唯一一個‘明星縣’,這也是大型國家級展會歷史上的首個‘明星縣’。”涇源縣招商局相關負責人回憶說,通過參加展會活動,將涇源縣的優勢及投資環境一一展示,大大提升了涇源縣的知名度。

2015年,廈門掛職干部接洽企業家投資6000萬元,設立涇源中山醫院,成為該縣第一家通過招商引資成立的民營醫院,緩解了百姓看病難的問題。結合涇源縣20公里旅游服務區的整體規劃,引入龍潭壹號綜合體、養老院項目、六盤山礦泉水項目、彩印廠項目和游客接待項目,預計總投資額超過7億元。此外,結合涇源縣的特色產業,接洽有實力的食品深加工企業,將涇源黃牛肉就地深加工,產品銷往全國各地。

成立于2011年5月的寧夏皇達生物科技股份有限公司是涇源縣政府招商引資落地的第一家企業,在廈門掛職干部的協助下,該公司成為固原市首家掛牌“新三板”的企業。2015年2月,又促成另一家閩寧協作企業——寧夏大田新天地生物工程有限公司在前海股權交易中心(深圳)有限公司成功掛牌,對涇源縣產業轉型升級、融資上市擴大規模起到了示范作用,也提升了企業家來涇源投資的信心。

整潔的村莊里,新房一棟連著一棟。周邊的田野里,一眼望不到邊的油松、落葉松、樟子松和云杉苗圃,更為這里增添了景致。這是記者在涇源縣興盛鄉新旗村看到的景象。當地群眾說,這是閩寧協作帶來的變化。

福建對口涇源縣幫扶工作組結合該村實際,依托新旗村滑雪場及周邊農家樂等旅游項目,修建新旗村生態停車場,解決往來游客車輛停放問題。以發展鄉村特色農家樂為目標,改造新旗村回遷安置區政府回購房16套進行外租,增加村集體經濟收入。通過一系列的幫扶,新旗村在基礎設施建設、群眾增收致富等方面取得了顯著的成效。

“閩寧溫飽示范村”是閩寧協作播下的“種子”之一。按照“小規模、大群體”發展畜牧業的思路,通過實施“扶牛還牛、扶羊還羊”項目,該縣在黃花鄉紅土村、興盛鄉新旗村、香水鎮楊家村等6個村建立適齡母牛養殖示范村。

“2011年在新民鄉西賢、涇河源鎮龍潭等10個肉牛科技養殖村發展良種肉牛養殖500戶,購置良種基礎母牛500頭;2012年在興盛鄉下黃村扶持發展肉牛養殖戶200戶,購置良種基礎母牛200頭……”提起閩寧溫飽示范村這些年來在脫貧致富方面所取得的成果,涇源縣相關負責人如數家珍。

通過對口市縣的幫扶,“涇源黃牛”地理標志和地理商標成功注冊,為該縣草畜產業迅速發展創造了機遇。

同時,投入閩寧協作資金19萬元,在新民鄉楊堡村育苗200畝,建成了以云杉、樟子松等針葉樹種為主的示范育苗園區;投入50萬元,扶持涇源縣延齡山苗木公司發展特色苗木1000畝、香水鎮暖水苗木園區育苗250畝、涇河源鎮龐東村貧困戶種植苗木250畝、興盛鄉上金村貧困戶種植苗木250畝、蘭大莊村扶持貧困戶種植苗木1000畝。

通過閩寧協作資金的幫扶,“六盤山”苗木品牌效應彰顯,走出了一條生態產業化、產業生態化的科學發展之路。(丁建峰)

福建援寧工作隊干部賴大慶(左三)入村調研。

我們做了一生難忘的事

——記福建援寧工作隊干部徐情根、呂培基

打造11個閩寧示范村,建成9個扶貧車間,資助128名貧困大學生,實現閩籍企業在鹽池“零的突破”。

兩年累計爭取到位各類援助資金4165萬元,組織實施了閩寧示范村建設、特色產業發展、勞務協作、招商引資和人才交流等一批援助項目。

這是福建第十批援寧工作隊鹽池工作組干部徐情根、呂培基的兩年“扶貧答卷”。

徐情根、呂培基來自福建省泉州市洛江區,援寧期間,他們分別擔任鹽池縣委常委、副縣長和縣長助理。

福建和寧夏兩地氣候環境、飲食條件、語言文化等差異很大,兩名援寧干部初來乍到就“水土不服”,但他們克服種種困難,在很短的時間內,就經受住了這些“考驗”。

剛到鹽池縣掛職,徐情根、呂培基就查閱了近年來鹽池縣的政府工作報告和扶貧開發工作等材料,深入全縣鄉鎮街道和部分縣直部門及部分民生項目和重點項目一線開展調研。

他們把政府想做的、群眾期盼的、條件成熟的項目進行反復梳理,制定了兩年工作規劃,形成了閩寧協作年度建設項目庫,圍繞援產業、促發展,援項目、促民生,援人才、促隊伍的“三援三促”工作思路,積極開展工作。

徐情根和呂培基在調研中發現,鹽池縣沒有一家福建籍貫的企業。邀請福建企業家到鹽池投資興業成為他們援寧的重要工作之一。兩人多方奔走于福建和寧夏之間,極力向福建企業家宣傳鹽池,推介鹽池招商引資優惠政策。

與此同時,他們精心策劃舉辦了寧夏鹽池·福建泉州產業合作經貿洽談活動,促成鹽池縣與因美爾生物科技、金康畜業、西夏御品(廈門)餐飲等泉州市3家企業簽訂了3項戰略合作協議,涉及灘羊養殖、健康等產業,意向投資17億元。隨后,又在泉州市先后舉辦洛江鹽池經貿協作推介會、鹽池石膏產業專題推介會。

兩年來,兩名援寧干部先后邀請福建企業家考察團13批48人到鹽池現場考察,引進了寧夏灃泰食品、琪強菌草種植、宏達盛農業等3個閩籍項目,實現了閩籍企業在鹽池“零的突破”。

產業扶貧是最有效、最快捷的扶貧方式之一。兩名援寧干部積極爭取產業發展資金1295萬元,幫扶貧困群眾發展灘羊、黃花和小雜糧加工等特色產業,支持邊記洼村新建拱棚100座、盈德村新建2000噸黃花氣調冷藏庫1座;在花馬池鎮溝沿、田記掌、冒寨子村等12個示范村培育灘羊養殖,補助灘羊基礎母羊11500只;幫扶向陽村發展村集體經濟,實施肉牛養殖項目;支持四墩子、老鹽池等7個銷號村購買作物秸稈利用機械各2套等。

鹽池縣王樂井鄉王吾岔村原是個貧窮落后的小村莊,如今已成為鹽池縣的“閩寧示范村”。

此前,兩名援寧干部多次和村干部座談,深入農戶家了解群眾的發展需求。最終,王吾岔村采取了“企業+基地+農戶”產業發展模式,重點對1601畝5.8萬株棗樹進行圍欄改造,發展林下經濟,帶動所有農戶發展林下灘雞養殖。不僅農民增收了,村莊也變美麗了。

在鹽池縣,像王吾岔村這樣的“閩寧示范村”共有11個。這些村實施了道路、飲水、危房、醫療等一批援建項目,加強基礎設施、村容村貌和產業建設,從根本上改變了貧困落后面貌。

在兩地深化交流基礎上,洛江鹽池啟動了鄉(鎮)村級“攜手奔小康”行動,投入鄉鎮幫扶資金100萬元,洛江區4個鎮、15個行政村與鹽池縣相關鄉鎮、村結成了幫扶對子,實現了“非深度貧困地區鄉鎮結對面達到50%”的目標。

“鹽池是革命老區,讓這里的老百姓擺脫貧困過上富裕的生活,是福建援寧鹽池工作組矢志不渝的目標。”徐情根深情地說,鹽池是我的第二故鄉,我們用了兩年的時間,做了一生難忘的事。(杜曉星)

徐情根(右一)和呂培基(左三)考察產業發展情況。

幫扶之情灑遍青山綠水

——記福建援寧工作隊彭陽工作組

4月20日,談起閩寧協作,彭陽干部楊衛民感觸頗深。

2017年,他擔任彭陽縣政府辦公室派駐紅河鎮徐塬村駐村工作隊第一書記。

這個“空殼村”的帽子,讓他倍感沉重,“村集體經濟發展不起來,村民脫貧致富就缺乏持久動力。”

此時,福建援寧工作隊彭陽工作組雪中送炭,幫助他協調閩寧協作資金40萬元,爭取農牧幫扶項目資金20萬元,用于發展村集體經濟。

有了項目資金作后盾,徐塬村成立了閩寧協作村集體農業綜合開發服務中心,下設家畜養殖園、手工醋釀制園、中藥材種植園、勞務經濟園、農機服務園等示范園,發展后勁十足。

閩寧協作實施20多年以來,福建省各級財政將援助資金重點向民生、向基層、向困難群眾傾斜,充分發揮援寧干部的人脈資源、社會資源,通過走出去進行宣傳推介、引進來實地考察洽談、抓落地項目建設等方式,讓彭陽的土地、能源、勞動力等資源優勢與福建的資金、技術、人才、管理等發展優勢實現“嫁接”,帶動農民增收。

“閩寧協作已從單向的扶貧解困發展成為多維協作、互利共贏的新格局。作為援寧干部,我將充分發揮好閩寧協作平臺作用,助力彭陽縣脫貧攻堅。”福建援寧干部戴文利說。

“‘六盤山珍’品牌的發展離不開漳州的技術。”在彭陽縣閩寧現代農業科技示范園,彭陽縣科技局負責人介紹,是閩寧協作資金幫助彭陽縣建設了寧夏最大的反季節食用菌生產基地。

通過20年的協作,彭陽品牌農產品處處有福建漳州技術的印記。

2007年,福建省漳州市多方籌措資金建設了寧夏六盤山食用菌研究中心、南靖科技樓和彭陽縣城陽塬閩寧食用菌園區改擴建工程,成功打造了“六盤山珍”品牌。目前,該園區實現年產值4000萬元以上。

彭陽縣菌草產業是閩寧協作的重要項目之一,自1998年試驗推廣以來,已初步形成集菌種制作、生產基地、制冷保鮮及初加工為一體的食用菌產業發展新格局,年產值2400萬元。如今,食用菌產業被閩寧兩省給予“閩寧專家服務基地”“兩省農林大學研究生聯合工作站”等殊榮。同時,先后有15名專家分期分批、定期不定期到園區免費開展培訓,平均每年培訓技術骨干150余人,在科技扶貧中起到了積極作用。

目前,閩寧現代食用菌產業科技示范園吸納農民工260名,年支出勞務費120萬元,其中涉及貧困家庭80戶,9戶建檔立卡貧困戶承包菇棚自主生產,戶均增收2萬元以上。

閩寧協作開展以來,福建對彭陽縣的醫療幫扶同樣可圈可點。福建省立醫院先后分3批選派11名專家進駐彭陽縣人民醫院幫扶,通過臨床帶教、手術示教、教學查房等多種方式傳授先進經驗、手把手教授新技術,使該院專業技術人員業務水平顯著提升。目前,彭陽縣人民醫院能夠獨立開展前列腺電切術、腹腔鏡下腎囊腫摘除術等新技術、新項目,還建成全區縣級醫院首家NICU,新生兒科被自治區衛健委確定為重點專科。

“福建幫扶干部在艱苦的環境中工作敬業,把滿腔熱情灑在彭陽的青山綠水間,他們的精神值得我們好好學習!”提起福建援寧干部,彭陽縣干部群眾動情地說。(丁建峰)

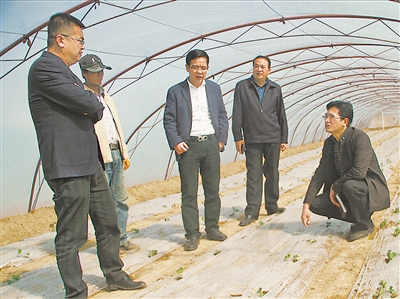

(本版圖片均資料圖片)福建援寧工作隊干部林其煌(左二)在溫棚里了解情況。